満開の花は美しい。それはそう。でも樹木だって生き物ですから、硬い蕾がほころび咲いては散っていく。そして厳しい冬を越え、また花を咲かせ・・・そんなリレーを幾度となく、ヒトの寿命さえ超えて繰り返してきたのです。そのほんの一部分だけ切り取ってまあ綺麗、と言うのはちょっと寂しいじゃない。生命の”古”にもっと目を向けていきませんか。

ということで今年の逆張り花見会は咲く前の蕾を眺めて命のリレーを感じる”咲く前花見会”であります。花見の概念がこわれる。

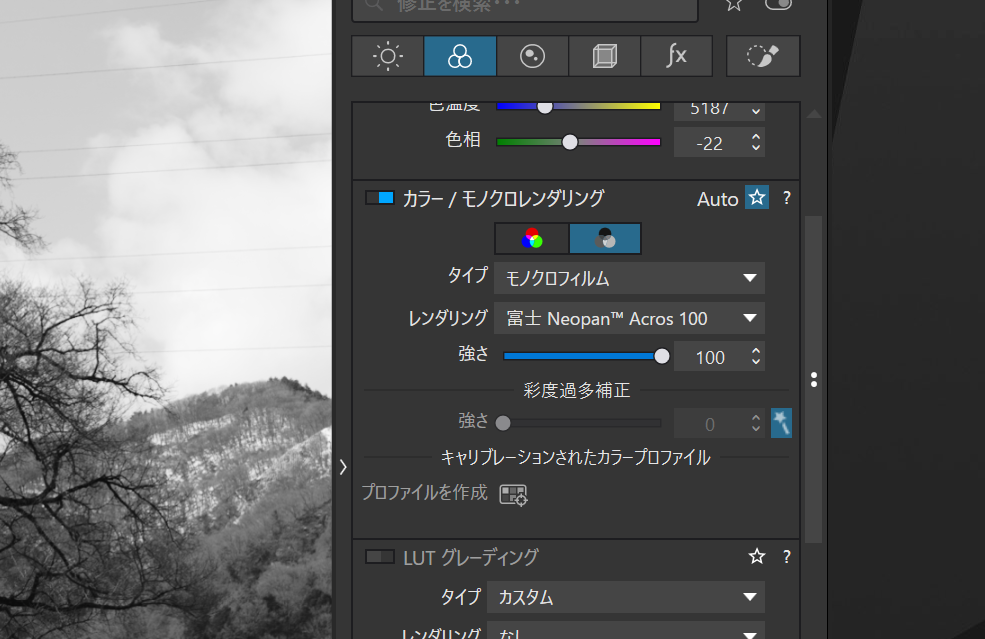

写真とは『真』を『写す』ものである。そんな信念(またはスキルの無さの言い訳)の元、現像加工は最小限に留めてきました。しかし時は2025年。人々はポスト・トゥルースと懐古主義を求め、私もその潮流に逆らうのがしんどくなってきました。ですので今回はもう少し大げさな現像をしていきます。たまにはいいじゃありませんか。

写真管理ソフト(DxO PhotoLab)にフィルムカメラのような写りをシミュレーションする機能があるようです。それを活用して凡庸な写真もあなたの感情に響くエモーショナルなアートに仕立てられないか?

今回は全ての写真を富士フイルムのモノクロフィルム『ネオパン 100 ACROS』っぽい仕上がりにしてもらいました。グレースケールとカラーでは同じ構図でも印象がかなり違うように思います。情報過多の時代において、敢えて情報を絞ることで見えてくるものがある気がします。どうぞご覧下さい。

懐古主義をもって懐古主義を制す。冬を耐え抜いた祝福とレトロ感をマブガッドしてリットにした想造BGMです。

田畑の中に一本の巨大な桜。圧倒的なスケールであります。

韮崎市のシンボルツリー、『わに塚の桜』です。樹齢約320年。宝永噴火も、ノーベル賞学者の少年時代も、この地で見届けてきたのでしょう。

生命が作り出す模様。色の情報をそぎ落としてこそ浮かび上がるシェイプです。

枝同士を支えるためとおぼしきロープが張り巡らされていました。これほどの巨木を自然に支えるのは難しいのでしょう。

北方には八ヶ岳と、南方に富士山。どちらにも張り合う、負けない強さがあります。

つい2日前も雪が降ったばかり。辺りの斜面には雪が残り、冷たい風が吹き抜けていました。

風に揺られる蕾。花開く時を今か今かと待ちわびているようです。

甲府市の北側、標高820m。風光明媚な昇仙峡を越えたところに建つ金櫻神社です。名前の由来は『ご神木であるウコンザクラが黄色い花をつける時期に水晶のお守りを受けると金運がマッハ』。なるほどね。

時の流れを感じさせる石段。登りつめた先、拝殿の前では桜植樹祭の祈願をする真っ最中でした。毎年この時期に桜の木を植えまくっているようですね。

昇仙峡の一帯は天然水晶の産出地ですから、狛犬と摂末社のお稲荷様もそれらしきものを持って(咥えて)います。遊び心ある。

苔むす巨大な杉の木。樹齢は約700~800年、わに塚のダブルスコア。古の存在は意外や身近にあるものです。

永く生きるものには強い力が宿る。テクノロジーが支配する現代にはナンセンスでしょうけど、やはりそんな気配を感じてしまいます。

石段を登り詰めた先、本殿のそばに立つご神木の金櫻です。初代はヤマトタケル兄貴(不敬)がはるばるおいでなすって植えていったらしい。

標高の高い場所であって、当然ながら蕾は硬いまま。しかしあと1ヶ月ほどで山峰にも春が訪れるようです。鮮やかな色彩とともに参拝者を迎えるのでしょう。

心も華やぐ季節はすぐそこ。今年も美しい花々で賑わいますように。

(私事)あなたの命が尽きようとも、リレーはつながっている。だから心配しないで。孫より。